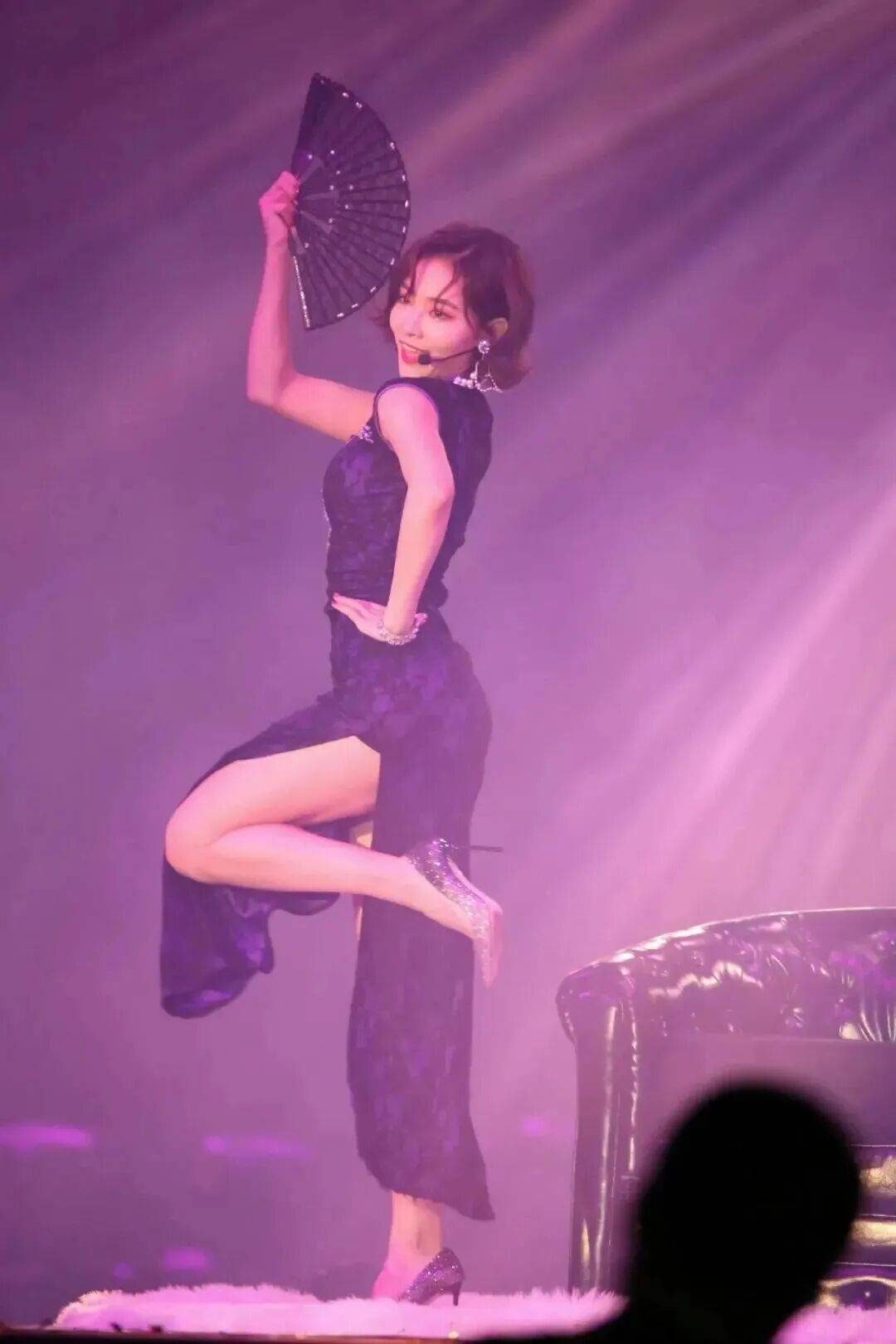

台下的尖叫声像被按了暂停键,又在下一秒炸成烟花。我盯着聚光灯里那抹绛紫色,喉咙突然发紧——许佳琪站在旋转舞台中央,旗袍领口的盘扣扣得严严实实,偏生那丝绒面料像被揉碎的星河,随着她抬手的动作泛起涟漪,连指尖都沾着旧上海弄堂里的潮气。

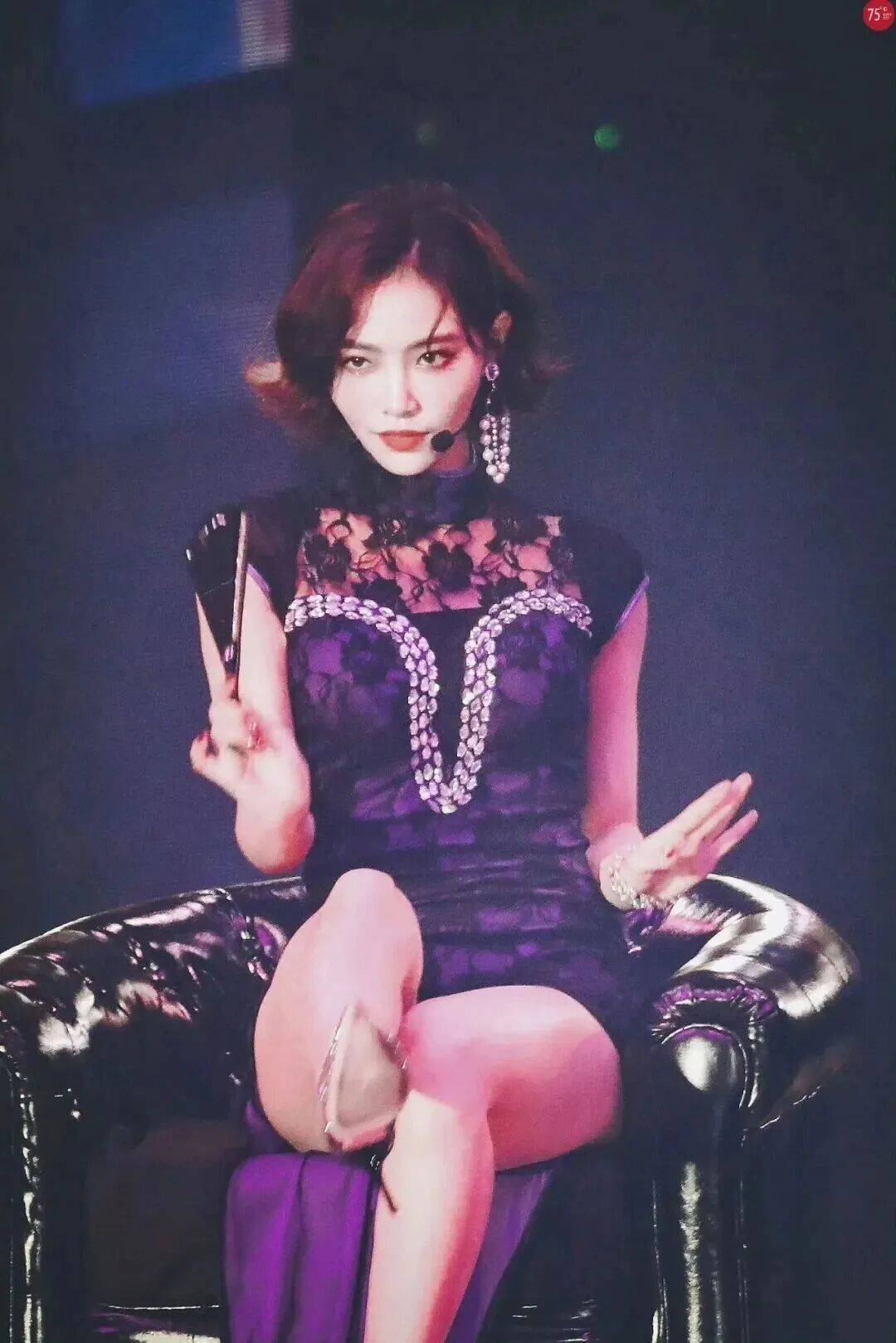

“这哪是穿旗袍啊,分明是把外滩的夜穿在身上了。”后排女生戳我胳膊,我盯着她耳垂上晃动的珍珠坠子没接话。那旗袍的剪裁太妙,腰线收得像用尺子量过,可走动时又荡出慵懒的褶,倒像是三十年代百乐门的舞女偷穿了大小姐的衣裳。她转身时发梢扫过肩头,我闻到淡淡的檀香味,和记忆里奶奶梳妆台上的香粉匣子一个味儿。

音乐突然换成爵士鼓点,她踩着细高跟往台前走。旗袍下摆开衩处若隐若现的银线刺绣,像黄浦江面被游轮划破的月光。我想起上周在弄堂口遇见的老裁缝,他说真正的苏绣要在暗处发光,”好比夜里的猫眼睛”。此刻那些缠枝莲纹正顺着她的小腿往上爬,每步都踩出涟漪。

“看那袖口!”不知谁喊了声。我眯起眼,发现她两只手腕的盘扣系法不同——左手是双环结,右手是琵琶扣。这细节太狡猾,让人想起民国小说里那些裹着旗袍却藏着手枪的交际花。她忽然抬手压了压耳边的卷发,这个动作让我想起老照片里周璇的剧照,可下一秒她又挑眉笑开,眼尾的亮片闪得像外白渡桥的灯。

台下有人吹口哨,她拎着裙摆转了个圈。丝绒面料在灯光下变幻颜色,深紫里透出酒红,像把整瓶葡萄酒泼在黑丝绒上。我突然明白为什么设计师要选这个颜色——旧上海的夜从不是纯黑的,霓虹灯牌、汽车尾灯、舞厅的彩球,把天空染成流动的颜料盘。而她站在其中,比所有光都亮。

“这旗袍得值半套房吧?”隔壁男生嚼着口香糖嘀咕。我白他一眼,心想有些东西哪是钱能衡量的。就像此刻她微微仰头时,旗袍立领衬出的脖颈线条,让我想起博物馆里那尊观音像;可当她突然踩着节拍跺脚,裙摆飞扬的瞬间,又成了弄堂里追着黄包车跑的新派小姐。

音乐渐弱时,她忽然对着某个方向眨了下眼。我顺着看过去,发现第一排坐着位穿长衫的老先生,手里攥着把折扇。这画面太穿越,仿佛下一秒就要响起《夜来香》的旋律。可她转身时又踩着现代舞的步伐,把传统与摩登拧成一股麻花,疼得人眼眶发热。

退场前她甩了下头,发间别着的玳瑁梳子划出弧线。我盯着她后颈那颗痣,突然想起奶奶说的:”旗袍要穿出魂儿来,得先让衣裳认人。”此刻这袭紫色丝绒显然认准了许佳琪,把她骨子里的妩媚与锋利都逼了出来——像把开了刃的折扇,扇骨是丝绸,扇面是钢刀。散场时我摸到口袋里的节目单,背面不知谁写了行小字:”今夜,我们都是旧时光的俘虏。”我望着舞台上残留的灯光,突然希望这扇通往三十年代的门永远别关上。